柿渋を希釈する場合の水について

柿渋を長期保存しているうちに粘度が高くなり、ゲル化を防ぐために柿渋を水で希釈することがありますが、そのような場合には、できれば水道水ではなく汲み置きの水を使用していただくよう助言しています。※

また、粘度の低い柿渋を使用すれば、原液のままでも木材への塗装や生地染色をムラなく仕上げることができますが、それでも仕上がりの色合いを薄くしたい場合など、水で希釈して使用されることがあると思います。

「水道水で希釈しても良いか…」とのお問い合わせをいただきましたので、水道水と汲み置きとの簡単な比較テストを行いました。また硬水は使用しないようにとご注意しておりますので、その点についても軟水と硬水の比較をしました。

※昔から柿渋作りの際には水道水を使用せず、汲み置きの水が使われてきたことから、このように助言させていただいています。これは水道水が浄水場で作られる際に塩素殺菌されるため、水道水に含まれる残留塩素が悪影響を及ぼすからだと思われます。

しかし、実際には日本各地の水道水は原水の状態も違えば浄水設備も異なるので、残留塩素の濃度も一定ではないと思いますし、さらに浄水技術の進歩によって今と昔では状況が異なり、最近では高度浄水処理を行う自治体もあり、国内の水道水が均質ではなく、一概に水道水は適さないとは言えないかもしれません。

ただ、水道水で希釈した柿渋は染色の際に発色が安定しないという情報もありますので、使用の際には注意が必要です。

1.水道水と汲み置きの水で希釈した場合

無臭柿渋を使用して比較しました。

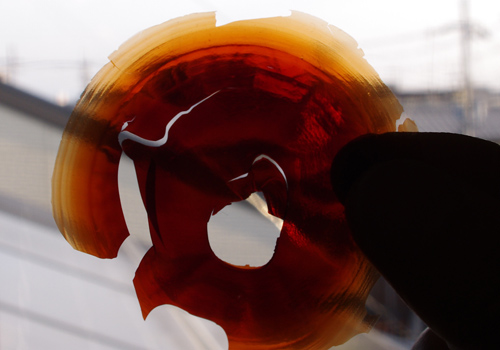

混合する前の柿渋と水です。

上:無臭柿渋、

左下:水道水、

右下:汲み置きの水(水道水を1日室内に放置したものです。)

水と同量程度の柿渋を混合した後です。

(5cc程ですが正確ではありません。)

上:無臭柿渋、

左下:水道水と柿渋、

右下:汲み置き水と柿渋

水道水、汲み置きの水ともに柿渋と良く混ざり合い、分離などしませんでした。

時間が経過しても状態に変化はありません。

上のものをそのまま1週間ほど室内に置いておいたところです。

混ざったまま水分が蒸発して乾燥し、固体の薄い膜状になりました。

上:無臭柿渋、

左下:水道水と柿渋、

右下:汲み置き水と柿渋

その数日後には入れてある皿から剥離しました。

無臭柿渋だけのものの方が幾分か厚みがあるように見えます。

水で薄めた方は、周辺部の色が少し薄くなっていますが、これは皿の深さによるものです。

分離などしているわけではありません。

→結果について、考察をご覧ください。

2.軟水と硬水で希釈した場合の比較

水道水(軟水)と硬水を比べてみました。

硬水とはミネラル(鉱物)分を多く含む水で、カルシウムとマグネシウムの量を基準に硬度を計算し、硬度が高い水が硬水(低いものは軟水)と呼ばれています。日本の水道水は軟水ということなのでそのまま使用しますが、硬水に何を使うかですが、スーパー等で販売されている外国産のミネラルウオーター類の硬度表示を比べて、目立って高い硬度だったコントレックス(1000ml中1468mg)というものを選びました。

柿渋は無臭タイプを使用。

柿渋を混ぜた後、24時間後の状態です。(混合直後の写真は撮り忘れました。)

左:水道水と無臭柿渋、

右:硬水と無臭柿渋

水道水は柿渋とよく混ざっています。

比率を適当にしてしまったので、上の1番のテストに比べ色合が薄くなっています。

硬水(コントレックス)で希釈した方は分離しています。

混合直後にはこのようなことはなかったと記憶していますが、途中の様子は観察しませんでした。

水道水の方の皿を傾けたところです。よく混ざっているのが判ると思います。

硬水(コントレックス)の方は、上部に透明の液体があり、底に薄い柿渋色のものが沈殿しています。

硬水の皿下部の沈殿物をキッチンペーパーに付着させてみました。柿渋そのものではないようです。

沈殿物をキッチンペーパーで少量取り出した後の皿の様子です。乳液状の沈殿に見えます。

考察

- 水道水と汲み置きの水については、今回の簡単なテストでは違いはみられませんでした。ただし、水道水の水質には地域差が有ると思いますので、その点はご留意ください。

また、もし水道水に含まれる残留塩素(カルキ)が多い場合には、どのような影響があるか機会があれば調べたいと思います。 - 今回、極端に硬度が高いものを使用しましたが、やはり硬水(ミネラルを含む水)は、柿渋の希釈には適さないことが解りました。

柿渋・漆の関連ページ

柿渋染め製品を販売しています。 柿渋染め帆布(生地)の販売も始めました。

柿渋の使用例・ご感想・参考画像ページへのダイレクトリンク(お客様からと当社でのテスト混在です。)

![]() 一閑張試作

一閑張試作

![]() 一閑張の本

一閑張の本

![]() 古民家改修

古民家改修

![]() 化学物質過敏症

化学物質過敏症

![]() 杉の小屋外装

杉の小屋外装

![]() 築90年リフォーム

築90年リフォーム

![]() 建築内装

建築内装

![]() ラブフルート

ラブフルート

![]() 土蔵外壁

土蔵外壁

![]() 瓢箪

瓢箪

![]() 暖簾

暖簾

![]() サンルーム内装

サンルーム内装

![]() 納戸庵の床

納戸庵の床

![]() グリーンランドパドル

グリーンランドパドル

![]() 竹かご和紙

竹かご和紙

![]() カヤック

カヤック

![]() ケーナ

ケーナ

![]() ウッドデッキ

ウッドデッキ

![]() ひょうたん

ひょうたん

![]() 石材

石材

![]() 稲ワラ

稲ワラ

![]() 希釈水の比較

希釈水の比較

![]() 皮革の染色

皮革の染色

![]() 柿渋ワックス作り

柿渋ワックス作り

![]() 墨汁混合

墨汁混合

![]() 石けん1

石けん1

![]() 石けん2

石けん2

![]() 弁柄

弁柄

![]() 乾性油・蜜蝋ワックス・リボスオイル

乾性油・蜜蝋ワックス・リボスオイル

![]() 薄い和紙

薄い和紙

![]() 厚い和紙

厚い和紙

![]() ベニヤ板1

ベニヤ板1

![]() ベニヤ板2

ベニヤ板2

![]() ベニヤ板ムラ

ベニヤ板ムラ

![]() Tシャツ1

Tシャツ1

![]() Tシャツ高粘度

Tシャツ高粘度

![]() 松

松

![]() ケヤキ

ケヤキ

![]() ケヤキその後

ケヤキその後

![]() 杉

杉

![]() 栗

栗

![]() 栗その後

栗その後

![]() 栃

栃

![]() タモ

タモ

![]() タモその後

タモその後

![]() 水目桜

水目桜

![]() 水目桜その後

水目桜その後

![]() ヒノキ断面・竹

ヒノキ断面・竹

![]() 塗布直後

塗布直後

![]() 墨汁

墨汁

![]() 鉄釘で黒変+和紙染

鉄釘で黒変+和紙染

![]() 釘

釘

![]() 黒シミ除去

黒シミ除去

![]() 漆下地

漆下地

![]() 桐

桐

![]() 木材表面拡大

木材表面拡大

![]() 楢

楢

![]() Q&A

Q&A