柿渋で革を染めてみました。

皮革製品は鞣し(なめし)という工程を経て作られます。皮(原皮)を鞣すことで革となり、腐りにくく柔軟性が保持されるという効果があるようです。

英語のtanninは渋と訳されますが、tanは鞣すという意味ですから、昔から植物の渋(タンニン)が「タンニン鞣し」に用いられてきたことが良く分かります。

柿渋自体は鞣しに使用されていないと思いますが、何らかの効果があるやもしれません。今回、色褪せした革製品を柿渋で染められるかとのお問い合わせをいただいたことがきっかけでしたが、柿渋染めの革製品なるものも販売されているようなので興味もあり、柿渋で革を染めてみました。

材料

手芸用品店で革の端切れ(端革)を入手しました。

販売されている端革を見てみると、白・黒・ブルーなどに着色されているもの、厚く硬い感触のものや逆に軟らかいものなど、革の種類は様々でしたが、できるだけ本来の革の状態に近いのではと思えたもの2枚(淡色と濃色)を選びました。柿渋による染色効果が判りやすく、また柿渋の色合い(茶色)に馴染みやすそうです。(タイランド製・牛革)

革の柿渋染めテスト(布で革の表面に塗布)

布を用いて、革の表面だけに柿渋を塗りました。

紙粘着テープでマスキングしてから、1回塗り(染め)ました(直後の写真です)。

2種類とも向かって左側が無臭柿渋、右が高粘度柿渋です。

染めていない部分(上部)に比べ、既に色合いが少し濃くなっています。

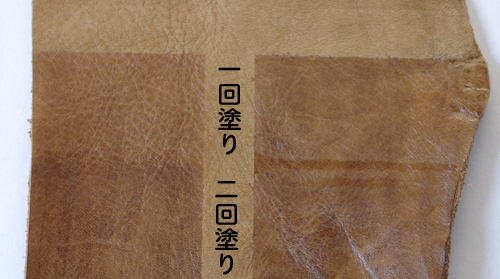

染めた後、数分程度で表面が乾きます。乾いてから重ね塗りした直後です。(柿渋で染めた部分を3等分して)上から順に1回塗り・2回塗り・3回塗りになっています。マスキングテープを剝した部分の革が少し傷んで白っぽくなってしまいました。

上の写真の部分拡大です。(濃色の革)

無臭柿渋2回染め(左上)、無臭柿渋3回染め(左下)、高粘度柿渋2回染め(右上)、高粘度柿渋3回染め(右下)

無臭柿渋の部分は、しっかり浸み込んで均一に染まっているような感じですが、2回と3回の差ははっきりわかりません。高粘度柿渋で染めると光沢が出ます。2回よりも3回の方が厚く塗れて濃くなっているのが判ります。

同じく淡色の革です。

無臭柿渋2回染め(左上)、無臭柿渋3回染め(左下)、高粘度柿渋2回染め(右上)、高粘度柿渋3回染め(右下)

濃色、淡色どちらの革も、柿渋により作業後短時間で既に色が濃くなっています。木材の場合は塗布直後は殆ど発色しませんので、その差の原因について興味があるところです。(柿渋のタンニンと革のタンパク質との反応が関係しているのでしょうか?)

この状態では柿渋がどの程度発色しているのか判りませんし、また時間経過による変化を知りたいので、数日かけて発色の様子を見たいと思います。

室内の明るい(太陽光の当たる)場所に置いて、6日後の状態です。塗布当日の色合いと変わっていないように思います。やはり木材に塗る場合とは違うようです。

【濃色の革】柿渋で染めた部分は光沢が出ています。特に高粘度の柿渋を塗ったところは所々厚塗りになってしまい、塗り跡がわかります。

無臭品の柿渋は粘度が低いため浸み込みやすいのか、よく馴染んでいるように見えます。高粘度に比べ光沢は少ないですが、これは木材に塗る場合と同じ傾向です。(ご参考:柿渋を松材に塗布)

【濃色の革】柿渋が厚くなり溜まったようになっていた部分は、表面の柿渋にひび割れが生じました。厚塗りは避けるべきですね。

【淡色の革】こちらも柿渋で染めた部分に光沢があります。

【淡色の革】一回と2回の発色の差が少しですが判ります。

考察等

- 布で革の上に塗るだけで簡単に染めることができます。しかし革の種類(下処理の方法?)による違い(浸み込み易さ)も事前に注意が必要だと思います。

- 柿渋で染めた部分を指で触ってみても、色落ちなどする様子はありません。(長期間・激しい摩擦に対しての耐性は未確認です。)

- 粘度が低い柿渋(今回は無臭柿渋)の方が、革に馴染みやすく染めムラも出にくいです。厚塗りによるひび割れは注意が必要です。

柿渋・漆の関連ページ

柿渋染め製品を販売しています。 柿渋染め帆布(生地)の販売も始めました。

柿渋の使用例・ご感想・参考画像ページへのダイレクトリンク(お客様からと当社でのテスト混在です。)

![]() 一閑張試作

一閑張試作

![]() 一閑張の本

一閑張の本

![]() 古民家改修

古民家改修

![]() 化学物質過敏症

化学物質過敏症

![]() 杉の小屋外装

杉の小屋外装

![]() 築90年リフォーム

築90年リフォーム

![]() 建築内装

建築内装

![]() ラブフルート

ラブフルート

![]() 土蔵外壁

土蔵外壁

![]() 瓢箪

瓢箪

![]() 暖簾

暖簾

![]() サンルーム内装

サンルーム内装

![]() 納戸庵の床

納戸庵の床

![]() グリーンランドパドル

グリーンランドパドル

![]() 竹かご和紙

竹かご和紙

![]() カヤック

カヤック

![]() ケーナ

ケーナ

![]() ウッドデッキ

ウッドデッキ

![]() ひょうたん

ひょうたん

![]() 石材

石材

![]() 稲ワラ

稲ワラ

![]() 希釈水の比較

希釈水の比較

![]() 皮革の染色

皮革の染色

![]() 柿渋ワックス作り

柿渋ワックス作り

![]() 墨汁混合

墨汁混合

![]() 石けん1

石けん1

![]() 石けん2

石けん2

![]() 弁柄

弁柄

![]() 乾性油・蜜蝋ワックス・リボスオイル

乾性油・蜜蝋ワックス・リボスオイル

![]() 薄い和紙

薄い和紙

![]() 厚い和紙

厚い和紙

![]() ベニヤ板1

ベニヤ板1

![]() ベニヤ板2

ベニヤ板2

![]() ベニヤ板ムラ

ベニヤ板ムラ

![]() Tシャツ1

Tシャツ1

![]() Tシャツ高粘度

Tシャツ高粘度

![]() 松

松

![]() ケヤキ

ケヤキ

![]() ケヤキその後

ケヤキその後

![]() 杉

杉

![]() 栗

栗

![]() 栗その後

栗その後

![]() 栃

栃

![]() タモ

タモ

![]() タモその後

タモその後

![]() 水目桜

水目桜

![]() 水目桜その後

水目桜その後

![]() ヒノキ断面・竹

ヒノキ断面・竹

![]() 塗布直後

塗布直後

![]() 墨汁

墨汁

![]() 鉄釘で黒変+和紙染

鉄釘で黒変+和紙染

![]() 釘

釘

![]() 黒シミ除去

黒シミ除去

![]() 漆下地

漆下地

![]() 桐

桐

![]() 木材表面拡大

木材表面拡大

![]() 楢

楢

![]() Q&A

Q&A